就生態(tài)系統(tǒng)而言(其模型在后文有更詳細的解釋),宋代之后的中國歷史長循環(huán)中,出現(xiàn)了資源及資源開發(fā)的不穩(wěn)定的平衡,最后,到了1800年左右,整個系統(tǒng)進入了一個脆弱的境地,各地的子系統(tǒng)沒有了富余度和多樣性,從而喪失對抗災變的應力。因此,當太平天國戰(zhàn)爭、北洋軍閥時代還有抗日戰(zhàn)爭這些政治社會的重大事件引發(fā)大規(guī)模的擾動的時候,系統(tǒng)很難恢復到之前的平衡。之后的大躍進把整個系統(tǒng)和其子系統(tǒng)都帶入了一個劇烈的生態(tài)危機,而且在中長期使整個生態(tài)系統(tǒng)的性質(zhì)發(fā)生了翻天覆地的根本性的變化。經(jīng)歷了1960年代早期的恢復,文革和改革開放時期發(fā)生的事件又構成了對系統(tǒng)的一系列不同程度的震蕩。雖未造成系統(tǒng)性的影響,它們對后大躍進時期系統(tǒng)的恢復力是個考驗,就像前大躍進時期的系統(tǒng)為19世紀和20世紀初的事件所考驗一樣。

在我看來,二十世紀中國歷史如此看重文革,而不是其之前和之后發(fā)生的大部分事件,其原因要歸結(jié)到歷史的書寫者,無論是那些成功的美國公民寫的各式各樣的諸如《鴻》(張戎,1991)、《紅杜鵑》(閔安琪,1995)、《吃蜘蛛的人》(楊瑞,1997)、或甚至是《紅幕后的洋人》(李敦白,貝內(nèi)特1993)一類的書,還是教育部為中國的新一代準備的五顏六色的歷史入門圖畫書。這些歷史的書寫者們早已遠離了基層的中國,即便他們曾在1969年到1976年間到過那些地方。更接地氣的人看問題就會有所不同,從高默波的《高家村》一書中就可見一斑。這不是否認知識分子和其他人在文革中遭受的真實的磨難。問題是這是否是事情的全部。其它慘劇仍縈繞于歷史學的想象中。整體來講,中國史是由知識分子所寫,其內(nèi)容或是關于知識分子的,或是他們想象中的這片土地上的人民的。到今天,那些面朝黃土背朝天的下層人民仍不為人所聆聽,當然我也并未打算為他們代言。我想做的,是用歷史和科學充實南山的學人們所提出的理念。

社會生態(tài)系統(tǒng),社會系統(tǒng)模型,和生態(tài)系統(tǒng)模型

從生態(tài)角度分析中國近代史,呼吁是一回事,實踐就是另外一回事了,而且實踐要復雜的多。在這部分,我會從這個領域浩瀚的概念和理論中,挑選一些可能對實證分析有幫助的,介紹這些概念和理論的發(fā)展。

“復雜人類生態(tài)系統(tǒng)”這個概念作為更普遍的“復雜適應系統(tǒng)”的子集演化而來。托馬斯·阿貝爾(Thomas Abel)仿照西蒙·列維(Simon Levin)等人將前者簡要概括為:“物質(zhì)和能量的自組織系統(tǒng),在空間中有多種尺度,在時間上被局限,并展現(xiàn)出包括脈動、潰散、循環(huán)、和混亂的復雜動態(tài)。作為生態(tài)系統(tǒng),他們是采集并利用能量和物質(zhì)的空間實體,依來自不同尺度的信息組織而成。作為復雜系統(tǒng),他們是具有能量屬性的自組織現(xiàn)象。作為‘人類生態(tài)系統(tǒng)’,他們被自己所掌控的物質(zhì)資產(chǎn)、社會組織、和文化模式所支配。”

在檢視復雜人類系統(tǒng)之時,我們就開始彌合兩種文化的縫隙了。我們看到社會理論和生態(tài)理論之間的相似和相互影響之處。社會科學這邊,我們有施堅雅及其學生們發(fā)揚光大的中心地理論和核心—邊緣理論一類的模型,還有因被沃勒斯坦和弗蘭克及他們的無數(shù)信徒使用而聞名的各式各樣的世界系統(tǒng)理論。這兩套理論交叉之處產(chǎn)生的最重要的空間概念有三:第一,人類系統(tǒng)是層層嵌套的,不同層級相互影響,就如同市集及其腹地組成的環(huán)環(huán)相扣的六角網(wǎng)格(譯注:指中心地理論)。第二,任何系統(tǒng)或子系統(tǒng),不論在系統(tǒng)層級中位置如何,都有核心和邊緣,核心處和邊緣處的子系統(tǒng)之間,就人員、物資、和信息的交換來講,無論何種的互動都是不對稱的。第三,層疊系統(tǒng)的等級結(jié)構依所交換之物種類而不同,施堅雅討論晚期帝制中國重疊但不同的市場和管理等級結(jié)構時已有例舉。

從生態(tài)角度講,嵌套、核心-邊緣、和一層一層的系統(tǒng)中功能不同的模塊,這些社會系統(tǒng)的概念在生態(tài)方面都有較為直接的對應。例如,研究流域生態(tài)系統(tǒng)時,嵌套和核心-邊緣系統(tǒng)的概念都很有用。每個流域系統(tǒng)都有上游子系統(tǒng)注入,反過來也是除最高級外所有流域系統(tǒng)的子系統(tǒng)。而且因為水是往下流的,流域的上游下游部分本身就有能量、水、營養(yǎng)、和有機體交換的不對稱關系。但如果我們對照系統(tǒng)內(nèi)區(qū)塊的結(jié)構看生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)流域系統(tǒng)的結(jié)構,就會發(fā)現(xiàn)他們并不是完全對應,就像各地的市場體系與行政等級并不完全一致。事實上,施堅雅不僅在他的區(qū)域系統(tǒng)分析中把生態(tài)系統(tǒng)的概念當作比喻或背景偶然提及,他的中國空間模型的十個宏觀區(qū)域和大多數(shù)勾勒出的子區(qū)域一開始都基于水流域結(jié)構,盡管進一步的分析表明,有時候,在塑造市場及其周邊地區(qū)人力、訊息、和貨物交換中,商道和行政影響上壓過了嚴格地形上的因素。當然,這反過來又印證了一個觀點,不同的功能性等級的構造不同,這次把對比的系統(tǒng)范圍擴大,社會理論和自然科學理論勾勒的系統(tǒng)都被囊括其中。

復雜人類生態(tài)系統(tǒng)的空間部分,單獨來看很簡單。但是沒有靜止的系統(tǒng)。社會經(jīng)濟系統(tǒng)和生態(tài)系統(tǒng)都時刻在變化,而且不僅因為我們面對歷史,而且因為我們面對現(xiàn)實,我們更要考慮系統(tǒng)在不同時間長度內(nèi)如何脈動、演化、改變、蛻變。任何系統(tǒng),在任何空間尺度下,針對其內(nèi)在韻律或外部的干擾,都會在不同的時間通過不同的方式做出改變。一個使任意空間模型具有實際的、實時的運動的方式,是依次考慮下列概念:循環(huán),發(fā)生,干擾,可預測性,意外,可持續(xù)性,和回復能力。從這些特性的角度考察任意一個系統(tǒng),并觀察不同角色在系統(tǒng)內(nèi)外的行為是如何利用或忽視了這些性質(zhì)的,我們就能對20世紀中葉以來中國的歷史進程有一個更細致的認識。

循環(huán)

每個系統(tǒng)的周期時間長度都不同。農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中,陽光、營養(yǎng)、和水流動的方向和速率以一年為周期而變化。直接日照和通過空氣與水傳導過來的光能的變化,和各物種生長、成熟、繁殖、消亡的遺傳傾向合力促成了這種循環(huán)。與之相似,預算、稅收、和支出也遵循一個財年的周期循環(huán)。但正如我們可以輕易觀察到的那樣,周期與周期的峰值并不相同。北太平洋的水溫不僅有每年的峰谷,峰谷的高低更有以十年為周期的波動,而這些又進而影響在經(jīng)濟上和生態(tài)上都很重要的魚群的分布。同樣,每年美國聯(lián)邦政府和地方政府的立法和行政活動都受更長的四年一度的選舉周期影響,可能還有兩黨輪流的主導地位,其周期在不同尺度下不同。反過來,這些又被疊加在兩黨崛起的周期上,這種周期變化莫測,約為數(shù)十年,有點像太平洋水溫的數(shù)十年為周期的波動,但估計沒什么因果關系。在更大的尺度下,還有氣候變化的周期,其尺度大致在從中世紀(約800-1300)的頂點到1550-1850年間的小冰期的級別上。

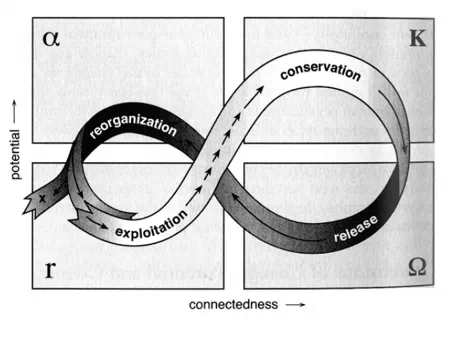

近年來,C.S. 霍林和他的擁護者們的工作提出了一種循環(huán)的特殊形式,被稱為自適應循環(huán),可能對各種生態(tài)和社會系統(tǒng)都適用。如下圖所示:

它包括兩個環(huán)和四個狀態(tài)。前面的環(huán)是發(fā)展,包括狀態(tài)“r”,也就是“開采”, 此時系統(tǒng)在組織資源并在內(nèi)部構建更復雜的結(jié)構和子系統(tǒng)。最終,在一種類似邏輯斯蒂增長模型(Logisitic Model)中拐點的轉(zhuǎn)變過程中(邏輯斯蒂模型其實也可以當作自適應循環(huán)這個階段的另一種建模方式),系統(tǒng)的復雜結(jié)構,與伴隨著的對資源流動更僵硬的固定,使系統(tǒng)進入“k”階段,“維持”。此時系統(tǒng)需要內(nèi)部和外部的所有能量來維持自身,這使系統(tǒng)僵硬失去韌性(見下)。系統(tǒng)失去自我修復能力,越來越不能抵擋大的擾動,一旦沖擊過強,就會進入后面的環(huán),轉(zhuǎn)變甚至一下子崩潰進入快速毀滅釋放期,最后只能重組成為通常略有不同的形式。

轉(zhuǎn)載請注明:北緯40° » 怎么理解“去他媽的生態(tài)和可持續(xù),我們要的是先富起來。”